圖示:電磁感應方式示意圖

如上圖所示電磁感應方式是指利用兩個平行排列的線圈間因電磁感應而產生感應電流的原理來供電的方式。

我們今天見到的各類無線充電技術,大多是采用電磁感應技術,我們可以將這項技術看作是分離式的變壓器。我們知道,現在廣泛應用的變壓器由一個磁芯和二個線圈(初級線圈、次級線圈)組成;當初級線圈兩端加上一個交變電壓時,磁芯中就會產生一個交變磁場,從而在次級線圈上感應一個相同頻率的交流電壓,電能就從輸入電路傳輸至輸出電路。如果將發射端的線圈和接收端的線圈放在兩個分離的設備中,當電能輸入到發射端線圈時,就會產生一個磁場,磁場感應到接收端的線圈、就產生了電流,這樣我們就構建了一套無線電能傳輸系統。

這種傳輸方式的主要缺陷在于,磁場隨著距離的增加快速減弱,一般只能在數毫米至10厘米的范圍內工作,加上能量是朝著四面八方發散式的,因此感應電流遠遠小于輸入電流,能源效率并不高,但對于近距離接觸的物體這就不存在問題了。

圖示:磁共振方式示意圖

如上圖所示磁共振方式原理與電磁感應方式相同,利用磁共振現象進行的非接觸供電方式。

與電磁感應方式相比,磁共振技術在距離上就有了一定的寬容度,它可以支持數厘米至數米的無線充電技術,使用上更加靈活。磁共振同樣要使用兩個規格完全匹配的線圈,一個線圈通電后產生磁場,另一個線圈因此共振、產生的電流就可以點亮燈泡或者給設備充電。除了距離較遠外,磁共振方式還可以同時對多個設備進行充電,并且對設備的位置并沒有嚴格的限制,使用靈活度在各項技術中居于榜首。在傳輸效率方面,磁共振方式可以達到40%~60%,雖然相對較低但進入商用化沒有任何問題。

圖示:電磁耦合方式示意圖

如上圖所示電磁耦合方式是指將兩個平面電極平行排列,利用電場耦合原理來供電的方式。

相對于傳統的電磁感應式,電場耦合方式有三大優點:充電時設備的位置具備一定的自由度;電極可以做得很薄、更易于嵌入;電極的溫度不會顯著上升,對嵌入也相當有利。首先在位置方面,雖然它的距離無法像磁共振那樣能達到數米的長度,但在水平方向上也同樣自由,用戶將終端隨意放在充電臺上就能夠正常充電。

我們可以看到電場耦合與電磁感應的對比結果,電極或線圈間的錯位用dz/D(中心點距離/直徑)參數來表示,當該參數為0時,表示兩者完全重合,此時能效處于最高狀態。當該參數為1時,表示兩者完全不重合。我們可以看到,此時電場耦合方式只是降低了20%的能量輸入,設備依然是可以正常充電,而電磁感應式稍有錯誤、能量效率就快速下降,錯位超過0.5時就完全無法正常工作,因此,電磁感應式總是需要非常精確的位置匹配。

電場耦合方式的第二個特點是電極可以做到非常薄,比如它可以使用厚度僅有5微米的銅箔或者鋁箔,此外對材料的形狀、材料也都不要求,透明電極、薄膜電極都可以使用,除了四方形外,也可以做成其他任何非常規的形狀。這些特性決定了電場耦合技術可以被很容易地整合到薄型要求高的智能手機產品中,這也是該技術相對于其他方案最顯著的優點。顯而易見,若采用電場耦合技術,智能手機廠商在設計產品時就有很寬松的自由度,不會在充電模塊設計上遭受制肘。

第三個優點就是電極部分的溫度并不會上升——困擾無線充電技術技術的一個難題就是充電時溫度較高,會導致接近電極或線圈的電池組受熱劣化,進而影響電池的壽命。電場耦合方式則不存在這種困擾,電極部分的溫度并不會上升,因此在內部設計方面不必太刻意。電極部分不發熱主要得益于提高電壓,如在充電時將電壓提升到1.5kv左右,此時流過電極的電流強度只有區區數毫安,電極的發熱量就可以控制得很理想。不過美中不足的是,送電模塊和受電模塊的電源電路仍然會產生一定的熱量,一般會導致內部溫度提升10~20℃左右,但電路系統可以被配置在較遠的位置上,以避免對內部電池產生影響。

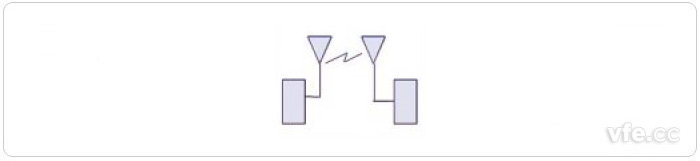

圖示:微波諧振方式示意圖

如上圖所示微波諧振方式是指將天線接收到的電波信號轉換成電能的方式。

微波諧振方式采用微波作為能量的傳遞信號,接收方接受到能量波以后,再經過共振電路和整流電路將其還原為設備可用的直流電。這種方式就相當于我們常用的Wi-Fi無線網絡,發收雙方都各自擁有一個專門的天線,所不同的是,這一次傳遞的不是信號而是電能量。微波的頻率在300MHz~300GHz之間,波長則在毫米-分米-米級別,微波傳輸能量的能力非常強大,我們家庭中的微波爐即是用到它的熱效應。

相較于傳統的電力傳輸,無線充電技術無需布線和充電端子,具備較高的便捷性。隨著電力電子器件、功率變換和控制技術的發展,無線充電技術在轉換率、低輻射等方面逐漸取得突破,目前無線充電已經在電動牙刷、電動剃須刀、無繩電話等部分家電產品中實現實用化,現在其應用范圍又擴大到了智能手機領域及電動汽車和列車領域,未來無線充電技術將不斷擴展到醫療、電力、航空航天、節能環保等更多領域。

總體看來,我國無線充電技術雖然起步晚于國外,但現階段基本上與國際處于同一發展水平,即快速成長期,已有一批企業投入技術研發并不斷擴大應用領域。

一是技術研發快速發展。2011年山東省青島市科技發展戰略研究所、山東科技大學、青島科技大學、海爾集團超前技術研究中心共同繪制完成了“無線電力傳輸產業技術路線圖”,從資源基礎、研發需求、技術壁壘、行業需求、產業目標等方面描繪了無線電力傳輸產業發展的路徑。同時,一些企業通過獨立或是合作研發,在無線充電技術上取得重要突破并已投入使用,2013年硅展科技公司研發并擁有自主知識產權的“INPOFI智能無線充電技術”在美國國際消費電子展上獲得零售商熱門獎,這項技術具備無輻射、高電能轉化效率、熱效應微弱等特性,填補了國內在無線充電技術方面的空白;比亞迪取得了應用電磁感應技術的非接觸感應式充電器專利;中興通訊與東風汽車開展合作,并于2014年正式啟動我國第一條投入商用的無線充電公交示范線,其中大功率無線充電技術完全使用我國自主知識產權,率先實現新能源汽車無線充電技術產業化。

二是標準起草加快推進。中國有著全球最大的消費電子市場,但國內尚無規范的無線充電技術標準,目前國家和企業層面都在加快推進無線充電技術標準的制定。從國家層面來看,2011年,中國通信標準化協會啟動了有關無線充電技術和標準的研究,其《近場無線充電技術研究》已獲報批,已完成《無線電源設備電磁兼容標準性要求和測量方法》、《短距離及類似設備電磁照射符合性要求和評估方法》、《無線電源設備技術要求和測試方法第1部分:通用要求》報批稿;2012年,中國國家標準化管理委員會批準了第一個無線充電國家標準計劃——電子信息產品低功率無線充電技術規范;全國信息技術標準化委員會也啟動相關工作,由中國電子、桑菲通信、電信研究院、海爾等9家企業和機構組成標準起草小組,進行頻率、協議方面的研究以及標準草案的起草。從企業層面來看,“INPOFI無線充電聯盟”接納了包括手機、平板電腦、相機等企業通過戰略合作協議方式加入,共享INPOFI智能技術方案。但硅展科技公司要想在國際上推廣自己的INPOFI智能無輻射充電技術標準,勢必受到多方阻擊。因此政府對推動自主無線充電技術標準、打破國外技術壟斷具有至關重要的作用。

三是參與國際競合能力亟待增強。從關鍵領域看,國外無線充電技術最主要的領域是充配電及電能存儲、磁體材料、電動汽車;國內有將近一半比例集中于充配電及電能存儲,其他領域分散而零碎,特別是電動汽車領域較少。從區域發展來看,目前中國市場上有25%左右的無線充電專利來自于日本、中國臺灣、美國、韓國、德國等地區。此外,廣東、江蘇、北京、浙江、上海、山東等六個地區無線充電專利申請數量占據中國本土申請總量的80%左右。從競爭機構看,國內前20強中,有國外企業9個、國內企業5個(國家電網、海爾、中興通訊、奇瑞汽車等)、大學6個(天津工業大學、東南大學、浙江大學、重慶大學、華南理工大學、清華大學)。相比較而言,國內企業的實力較弱。

1. 利用無線磁電感應充電的設備可做到隱形,設備磨損率低,應用范圍廣,公共充電區域面積相對的減小,但減小的占地面積份額不會太大。

2. 技術含量高,操作方便,可實施相對來說的遠距離無線電能的轉換,但大功率無線充電技術的傳輸距離只限制在5米以內,不會太遠。

3. 操作方便。

1. 雖然設備技術含量高,但設備的經濟成本投入較高,維修費用大。

2. 因實現遠距離大功率無線磁電轉換,所以設備的耗能較高。隨著無線充電技術設備的距離和功率的增大,無用功的耗損也就會越大。

3. 無線充電技術技術設備本身實現的是二次能源轉換,也就是將網電降壓(或直接)變為直流電后在進行一次較高頻率的開關控制交流變換輸出。由于大功率的交直交電流轉換是進行電能的二次性無線傳輸原因,所以電磁的空間磁損率太大。