20世紀末期,第二十一屆國際計量大會在法國巴黎召開,為使各國政府和公眾了解計量,鼓勵和推動各國計量領域的發展,加強各國在計量領域的國際交流合作,大會確定每年5月20日為世界計量日。

2015年5月20日,為第十五次世界計量日,相比其他世界性節日,世界計量日略顯年輕,但追溯其誕生由來,卻已逾數百年光陰。

2015世界計量日主題:計量與光

米制,乃國際上最早公認的單位制。

早在十八世紀,因科學技術及社會生產迅速發展,古典度量衡已遠遠不能滿足時代需求,科學家們便開始探究一種不分國際,各國皆可適用的計量單位與計量制度。經法國科學院的推薦,法國國民代表大會采納了以長度單位“米”為基本單位的計量制度。

國際千克原器

此時,以地球子午線的四千萬分之一作為長度單位,定名為“米”;

以“米”的十分之一長度為立方作為容積單位,定名為“升”;

以一立方分米的純水在4℃時的質量作為質量單位,定名為“千克”。

這種制度是十進位制,完全以“米”為基礎,故得名“米制”。

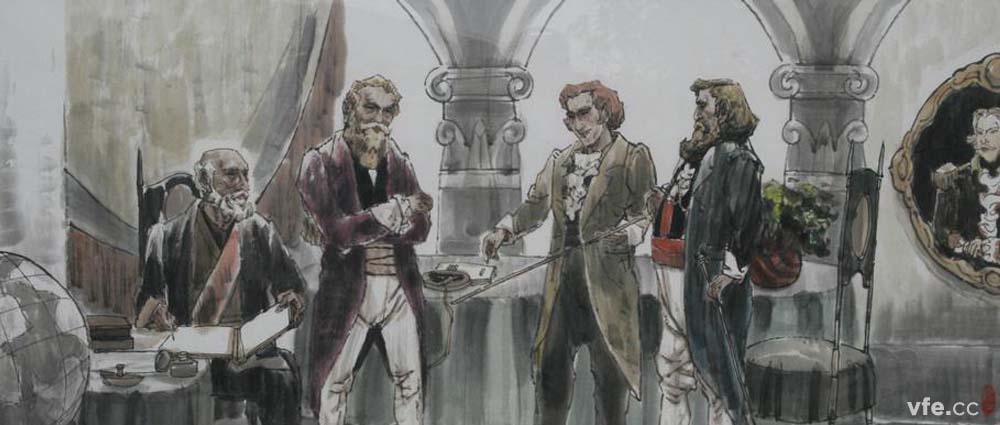

1875年,法國召集了“米制外交會議”,20個國家委派代表出席,同年5月20日,出席該會議的17位全權代表共同簽訂了舉世聞名的“米制公約”。

公約規定,由參與國共同出經費在巴黎成立一個常設科學機構,即國際計量局(BIPM),以保證“米制的國際間的統一和發展”。同時,還設立國際計量委員會,由各國科學家組成,負責指導和監督國際計量局的工作,定期召開國際計量大會(CIPM)。

《米制公約》的簽訂,為全世界計量單位的統一打下堅實基礎,我國于1976年經國務院批準在《米制公約》上簽字,成為其成員國。

在紀念世界《米制公約》簽署125年之際,國際計量大會官員和出席國際無線電科學聯盟的計量學家們在悉尼天文臺集會,建議每年的5月20日為“世界計量日”。后由國際計量委員會第二十一屆大會批準確認。

計量乃支撐社會、經濟和科技發展的重要基礎。“世界計量日”的確定,使人類對計量的認識躍上一個新的高度,也使計量對社會的影響進入一個新的階段。